|

túRéÕ

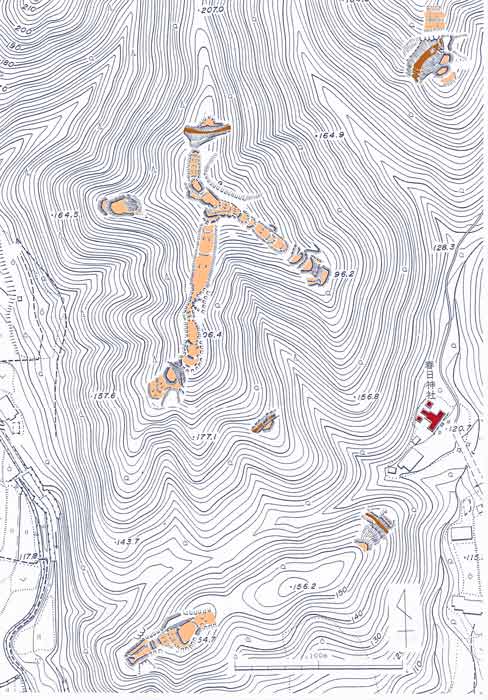

éÍAOûɪ©ê½öªÌãÉA±·éAs®Ìê£èÅA½ÊªÍ©Rn`ðãèpµÄ¢éB

¼¤ÉS^éð¿Ak¤Ìçé½ßÉØÊ(xØ)SÈãà éB

ORÌoéà éB

ºÌktúR̸A¼ÑÌÉ èm¾½L ª35ÌìûINt©RÖºünÌÉ¢Ó

ÍàÉ çìã´ühü¹ÍA_cÌéðÄA

¬ÌéɧâÄèAà§ÉbxÖÄs̶EðÒ½ñƵ¯éªA

íå¨ðÈħà㩳¸Ó¯éÔAêúêéíÐÄAìsÌûּɯéB

ªÌOÍA©æ¤É¡ûÌsðàmç¸A`ͯS̺WèÄOSéPlAIÉm túRÌéɧâÄèA

ñø¼Ìøðê¬Å§ÄT½è¯éðA¶n¥µì¥OçµSéPR̨Éĵñ¹AéÌlûðæªÄAêlàéP³¸¢É¯èB

¯mIÉ RnÌɶn¥µį̀ªÌOkÌâÄè½étúRéðUµ©Í

OkSÐÄéÉÎðéÆ èFéÈèÆ¢Ó¤ÌRÌãÉâcªYÆ¢ÓÒÌ¢¹µÆ¢ÐBÓé èB

iIɱyL@ªVO\j

@

m¾½LnìûINÌÉ]AwªOÍÓlÉ¡ûÌ¿sðàµç¸A`ͯS̺WèÄOSlA

IÉ túRÌéÉ|âÄèAñbø¼Ìøê¬Å§ÄT½è¯éðA¶nEµìOçéPR̨Éĵæ¹AéÌlûð檢ÄAêlàéP³¸¢¿É¯èBx

ªYªô@túRÌOAàVRÌãÉ èAâcªY¢ÌnÈèBRãÉè èBÁ¶É èB

lnJ@ªYªôÌÉ èBµì¨ðÞÆ¢ÓB

iIÉ ¼¤ð̪Vêj

|

@aÌRés²¸¤ïÌìcæè(2009.2)

|